作者:秦庚云

唱支山歌给党听

背后的故事

秦庚云

“唱支山歌给党听,我把党来比母亲;母亲只生了我的身,党的光辉照我心。旧社会鞭子抽我身,母亲只会泪淋淋;共产党号召我闹革命,夺过鞭子揍敌人……”半个多世纪来,这首歌唱红了祖国大地,至今还拂动着几代人的心旌。

几乎每一首经典名歌的背后都有故事。《唱支山歌给党听》(蕉萍词、践耳曲)——这首跨世纪走红的名歌背后,更是有着撩拨人心的袅袅回音。上世纪 70 年代末,那时笔者在赣南的宁都煤矿负责工会工作。因为热爱歌词创作,对全国的著名词作家,进行了广泛的信访求教,其中就有蕉萍——由于同是煤炭系统的作者,又是江西老乡,所以往来多封书信,还收到一张他与女儿讨论作品的黑白照片。根据信访资料,知道了“蕉萍”是姚筱舟的笔名,于是,写了一篇介绍他跌宕人生的文章,与照片一并发表在当时江西音协的《心声词报》上:笔者文中提到:1965 年春,《唱支山歌给党听》被文化部评为“全国优秀群众歌曲”五首之一,在北京举行隆重的颁奖大会。

01从石塘镇走出的矿工诗人

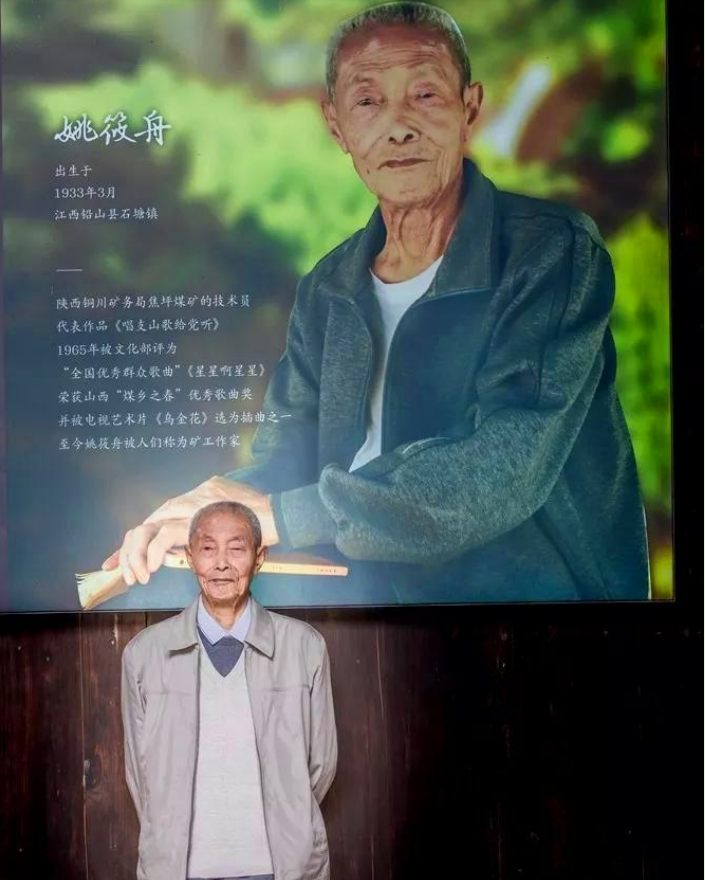

1933 年 3 月出生的石塘人姚筱舟,原名姚明星。他的祖父在前清当过知县。父亲去世早,上学全靠在国民党任军联部少将的叔叔接济,一个哥哥是国民党海军兵工厂的上校军官,铅山解放前夕,他们都跑到台湾去了。1949 年春,在铅山中学读书的姚筱舟,深感自己好似一叶孤舟,“人海茫茫何处去”,因而易名“筱舟”。1949 年 5 月 5 日铅山解放,在“参军参干”的热潮中,16 岁的姚筱舟与数十名同窗好友一道,投笔从戎。同年 6 月,考入中国人民解放军第二野战军军政大学第五分校,毕业后分配到二野 17 军 51师政治部任民运干事,荣获了进军大西南“模范奖章”。1951 年冬,随部队参加抗美援朝,编入志愿军铁道兵第三师直属卫生连任文化干事。1954 年归国转业,进入支援西北建设转建大队学习,先后在陕西省工业厅商洛石棉矿人事股任干事、铜川矿务局担任宣传、秘书工作,1956 年春任焦坪煤矿技术员。

焦坪煤矿座落在陕西省铜川市区,是唐太宗李世民的玉华离宫遗址。那时,姚筱舟家就住在河沟边一间用茅草和荆笆搭成的窝棚里。还像在部队一样,姚筱舟依旧保持着浓厚的写作兴致。他每晚都点了盏小油灯,坐在土坑上写作,常常写到东方露出曙光。爱人韩淑华问他哪来这股劲,他说:“咱是从‘三旧’(旧社会、旧家庭、旧学校)出来的,党没有嫌弃咱,部队和领导同志关怀咱,地方的工人群众爱护咱。这些,都深深地温暖着我的心。我总想拿起笔描绘新中国的巨变,把藏在心坎上最好的歌儿唱给党听。

02天有不测风云

1957年1月8日,对姚筱舟来说是个终身难忘的日子。他对记者说:“那天天气很冷,井下的矿工违规点火融冰,引发了火灾,14 名矿工罹难,我虽然当时因病在家休假,不在班上,但作为矿区技术员,仍然要承担‘间接责任’。加之我的出身是‘小土地出租’,还有‘海外关系’,因此遭到了撤职下放,管制劳动的处分。”这次突然降临的厄运,对姚筱舟而言犹如晴天霹雳,“我多次想以自杀的方式结束生命,向 14 名死难矿友谢罪。”所幸几次寻短见,都被区队干部和矿友们发现。提起《唱支山歌给党听》这首诗,姚筱舟老人不假思索地说,“这就是诗歌的力量,当强烈的情感用一般语言无法表达时,诗歌就产生了。那时我受到了处分,成为接受机关管制的内控人员,绝不允许乱说乱动,那是我人生最痛苦的一段时间……” 说到这里,老人一时哽咽,陷入久久的沉思。“当时焦坪煤矿还没有实现机械化,全凭矿工们一镐一锨地挖。姚筱舟不仅身体羸弱,而且承受着精神上的巨大压力,有一段时间,他的身心几乎处于崩溃的状态,是矿友们乐观向上的精神渐渐感染了我,也使我认识到了自己的软弱。”为了排解心中的苦痛,工余的时候,他又拿起了笔继续写诗,“以文疗伤”。对于姚筱舟的苦痛,矿友们十分理解,总是给予力所能及的帮助。区队老支书时常借调他去队上写黑板报和表扬稿,借此减轻他的压力:井下的矿友们挖煤时总是安排他拿工具或者清理落煤,找种种借口照顾他。这些朴实而又温暖的关爱,让姚筱舟深受感动。他渐渐变得乐观起来,与矿友们之间的关系也变得越来越融洽。在井下小憩时,矿友们便喜欢哼唱或朗诵自编的顺口溜,比如“党是咱的妈,矿是咱的家;咱听妈的话,建设好咱家”,还有“旧社会,咱像冬天里的葱:新社会,咱成了国家主人翁”。就这样,看多了,听多了,记多了,心里就产生了写作的冲动,诗歌、散文又从姚筱舟的笔下流淌出来。1958年5月5日,党的八届二中全会提出了“鼓足干劲、力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,全中国都迅速掀起“实现总路线,歌唱总路线”的“新民歌运动”。被当时的社会主义建设热潮所感染,姚筱舟将自己的美好憧憬化作一首首诗歌,以“蕉萍”为笔名,发表在矿山的黑板报和地方的宣传刊物上。

03那是1958年的一个夏夜

姚筱舟辗转反侧,夜不能寐,提笔写下了《唱支山歌给党听》这首诗。这首诗共三段,除现在广为传唱的前两段外,后面还有 4 句:“母亲给我一颗心,暴风雨中一孤萍;亿万红心跟着党,乘风破浪齐跃进。”诗句中把党比“母亲”,则是矿工们说的话。1958 年 6 月,诗歌先后在西安出版的《工人文艺》和《延河》杂志发表,作品署名是焦坪(煤矿)的谐音:“蕉萍”。

1962 年,辽宁的春风文艺出版社将《唱支山歌给党听》编入《新民歌三百首》。当时正在沈阳当兵的湖南藉战士雷锋读到这本书。孤儿出身的雷锋,对这首诗一定有深切的代入感:他只把诗的前两段摘抄在日记里,并将“母亲只能生我身”改为“母亲只生我的身”;将“党号召我们闹革命”改为“共产党号召我闹革命”。1962 年 8 月 15 日,雷锋因公殉职。1963 年 3月 5 日,《人民日报》《解放军报》《光明日报》《中国青年报》等都在头版显著位置刊登了毛泽东的题词“向雷锋同志学习”,举国掀起了学雷锋活动的热潮。1963 年 4 月,《雷锋日记》由解放军文艺出版社出版,在全国发行。不久,就有《学习雷锋好榜样》(洪源词、生茂曲)、《接过雷锋的枪》(践耳词曲)、《千万个雷锋接班来》(章明词、杨庶正曲)、《雷锋,我们的战友》(傅庚辰词曲)等群众歌曲热播传唱。而别具一格标明雷锋本人作词的歌,唯独只有践耳作曲的《唱支山歌给党听》——他在《雷锋日记》中读到了这首小诗,随即谱成一首内心独白式的抒情歌曲,署名“雷锋日记词”,由上海实验歌剧院的任桂珍首唱。这就先天性的预设了这首歌势必走红的命运。

这首新歌,朱践耳自然选择了同在上海实验歌剧院的“当家红旦”任桂珍首唱——歌唱家任桂珍(1933 年-2020 年 10 月 10 日),她首唱的《唱支山歌给党听》《解放军同志请你停一停》等录成唱片广为流传,被誉为“北有郭兰英,南有任桂珍”。于是,从歌词诞生的 5 年之后,由践耳作曲,经年届而立的任桂珍演唱,《唱支山歌给党听》首先从上海传播开来。正在上海音乐学院深造的藏族女歌手才旦卓玛,在校园的广播中听到了任桂珍的演唱。“唱支山歌给党听,我把党来比母亲……”一字字,一句句,分明唱出了才旦卓玛这个翻身农奴女儿的心声。她找到主课老师王品素,要求唱这首歌。王品素担心才旦卓玛因此丢掉自己的风格,便说:“你是唱藏民族歌曲的,行吗?不要丢了风格。”

才旦卓玛急得快要落泪:“歌里唱的就是和我一样的心声。我一定要唱!”当时很多人都不理解,连汉语都说不利落的才旦卓玛为什么要唱一首汉语歌曲,但是老师懂得她的心思。王品素给才旦卓玛找来了曲谱,又一字一句地给她抠汉语歌词,还请到了这首歌的作曲朱践耳来辅导才旦卓玛的演唱。朱践耳和王品素一样被才旦卓玛打动了,他们感觉到:这是发自内心的感动,是心灵深处的歌唱。后来,在“上海之春音乐节”上,年方 26 岁的才旦卓玛果然一鸣惊人——她别具身份、独树一帜的藏族风韵演唱,经上海人民广播电台的反复推广,让《唱支山歌给党听》顿时风靡大江南北,成为家喻户晓、耳熟能详的红歌经典。

04焦坪——蕉萍

1963年3月21日,《文汇报》首发的这首新歌,践耳为歌曲取名为《雷锋的歌》,并注明歌词摘自《雷锋日记》。此后,虽说《人民日报》和中央人民广播电台在介绍这首歌曲时,都曾称是“雷锋同志抄录蕉萍原词”,但“蕉萍”是谁? 却众说纷纭。有人说“蕉萍”是江南某大学的一名女生,也有人说“蕉萍”实际上就是雷锋的女朋友。而当时出版的不少歌曲集在词作者的署名干脆直接打上了“雷锋”的名字。1963 年底,陕西省文艺界一些同志发现这首歌词,是蕉萍发表在《延河》杂志上的作品,就去信给朱践耳说明情况。按照信中提供的的地址,朱践耳给铜川矿务局党委寄来了一封寻人信函,希望尽快找到“蕉萍”本人。据姚筱舟老人回忆,当时小小的矿务局被这一“寻人启事”搞得沸沸扬扬。“唱红大江南北的这首山歌,能是咱这穷山沟里的人写的吗?”很多人持怀疑的态度。也有人根据“蕉萍”二字,将寻找的目光集中在了矿上的女性身上。在一次干部大会上,时任矿党委书记的赵炳儒动员全矿寻找“蕉萍”同志,“就是挖地三尺也要找到!”不久,有人向领导“举报”:说是被下放到井下挖煤的姚筱舟,总喜欢背着人写写画画,还时常看见他“熬出”些散文、诗歌的向外投稿。不仅如此,为了省下买稿纸的钱,这个姚筱舟还隔三岔五到区队办公室蹭稿纸。赵炳儒书记找来姚筱舟,问他是不是以“蕉萍”为笔名发表过诗歌?姚筱舟不敢承认——“那时我被整怕了,加之我出身不好,社会关系复杂,叔父和哥哥都跑去了台湾。”在那个大搞“阶级斗争”特殊年月里,姚筱舟常常犹如惊弓之鸟,他不知道自己发表的哪首诗又出现了政治问题,是不是又闯下了什么大祸?后来,在赵书记等领导的耐心说明下,姚筱舟才承认以“蕉萍”为笔名发表过《唱支山歌给党听》这首诗。事实上,姚筱舟早已从广播上听到才旦卓玛唱的这首歌,他当时既惊讶又激动,不敢想象自己的一首小诗,竟然会成为在全国广为传唱的歌曲。在承认自己就是“蕉萍”后,姚筱舟给朱践耳写了一封信,说明了写作情况,推断《雷锋日记》中的那首诗,是摘自春风文艺出版社《新民歌三百首》中自己的一首小诗。不久之后,中国音协的《歌曲》在转载《雷锋的歌》时,正式将歌名改成了《唱支山歌给党听》,词作者署名也第一次更正为“蕉萍”。

05我心如歌

虽然饱经沧桑沉浮,遭受“文革”苦难,但在姚筱舟心中,始终坚守、闪亮着对党的忠诚信念和不灭的火焰,年久弥笃,愈燃愈炽。他对记者说:“一个人有时会被历史的旋涡无情地抛掷蹉跎,这是无法逃脱的,因为每个个体都是历史多样性的组成部分。你可以痛苦,可以愤懑,但绝不可以放弃对希望的追求,无论在什么时候,都要学会勇敢地面对人生,

扬起自己的生命之帆。”拨乱反正的思想解放运动以后,1984 年,姚筱舟调入铜川矿务局报社工作。他的创作精神更加振奋,先后在省内外报刊发表了 100 余篇文艺作品,其中歌曲《星星啊,星星》荣获 1984 年煤乡音乐会优秀奖,并被电视艺术片《乌金花》选为插曲之一。《一杯茶,一杯酒》被煤炭部拍摄的电视片《矿工,祝你幸福》选为插曲。由于他创作贡献卓著,陕西省作协、音协、音乐文学学会和中国煤矿影视剧研究会等先后吸收他为会员,陕西电视台、中央电视台分别为他拍摄了专题片,他的名字还被收入家乡的《上饶名人录》。他成了煤炭战线上一名颇有名气的词作家。1990 年,他被推选为铜川市文联副主席。——1997年5月9日,是一个值得纪念的日子:那天晚上 8 点,他珍藏在心中整整 34 年的企盼,定格在上海市南京路上的“上海电视广播大厦”4 楼演播厅舞台上——他是应上海东方电视台之邀参加第 17 届“上海之春”音乐会开幕式的。导演的精心安排,给了他一个意想不到的惊喜:见到了作曲家朱践耳和歌唱家才旦卓玛。在雷鸣般掌声和闪光灯刷亮的雷电交响乐中,他们三人忘情地拥抱,紧紧地握手。一家报社记者风趣地说:“这一天,是一支歌串起来的三个人共同的节日。”——这时的姚筱舟 64 岁,朱践耳 75 岁,才旦卓玛整整 60岁。——2001 年 6 月 26 日,新华社发了一条新闻:“曾唱遍大江南北的《唱支山歌给党听》歌词作者姚筱舟同志,在建党 80 周年前夕,光荣地加入了中国共产党。”姚老告诉记者,自 1949 年 5 月考入中国人民解放军二野军政大学那天起,他就一直渴望着入党。1951 年入朝参战时,他向组织递交了第一份入党申请书。但半个世纪的时间,因为受到家庭出身和社会关系的影响,这一梦想一直无法实现——“现在,梦想终于成为了现实!”他用如歌的行板,十分动情地说:“赤心五十载,一支忠诚歌——我心如歌!” ——2011 年 1 月,《唱支山歌给党听》载入《百年中国歌词博览》大典。——2018 年,铜川建市 60 周年,中共铜川市委、市政府授予姚筱舟“杰出贡献人物”奖。——2018 年 7 月 1 日,CCTV 隆重推出主题歌会《唱支山歌给党听》。

06

“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。”

2019 年 5 月,整整 70 年过去,姚筱舟老人带着二儿子,第一次回乡省亲。2019 年 7 月,央视人文历史纪录片《唱支山歌给党听》在陕西铜川隆重首映。——2019 年 9 月 1 日,矿工诗人、词家姚筱舟在铜川与世长辞,享年 86 岁。逝者如歌,山歌犹唱,共和国不会忘记——姚明星——姚筱舟——蕉萍,他留下了赤子心中永远的“山歌”,留下了“山歌”背后鲜为人知的传奇故事……

请输入验证码